PRABA INSIGHT-Dalam pelajaran sejarah, kita sering disuguhi adegan dramatis: dentuman meriam, teriakan “Merdeka!”, dan para pejuang yang berlari di tengah asap mesiu. Tapi ada bab lain yang jarang masuk buku paket bab yang tidak memerlukan bedil, tapi justru menentukan apakah kata “Indonesia” benar-benar diakui sebagai nama negara atau sekadar imajinasi kolektif.

Bab itu bernama: diplomasi.

Kalau medan Surabaya dan Ambarawa penuh lumpur dan darah, medan yang satu ini dipenuhi AC dingin, kursi empuk, dan meja rapat yang panjangnya bisa menampung tiga loyang pizza. Namun jangan salah di ruangan-ruangan seperti itulah, nyawa republik digantungkan pada kalimat, logika, dan napas panjang.

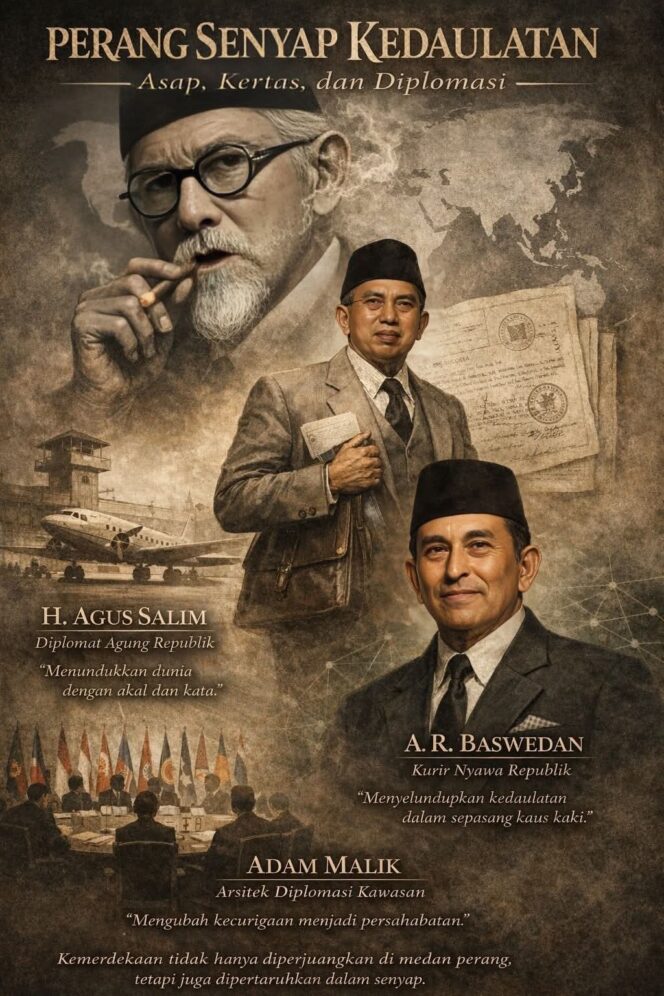

Agus Salim: Asap Kretek, Tatapan Tajam, dan IQ Level “Jangan Macam-macam”

Di garda depan arena diplomasi, berdirilah H. Agus Salim. Badannya kecil, rokok kretek tak pernah absen, tapi vibranya… level boss final.

Di antara diplomat Barat bersetelan mahal, Salim tampil santai kadang tampak seperti kakek bijak di warung kopi. Tapi begitu ia bicara, semua orang mendadak duduk lebih tegak.

Sembilan bahasa ia kuasai, bukan untuk pamer, tapi untuk memastikan tak ada satu pun argumen lawan yang lolos tanpa dibalas. Ketika delegasi Indonesia dianggap “miskin dan kurang bergengsi”, Salim menjawabnya dengan hal paling menakutkan di forum diplomasi: kecerdasan yang tak bisa dipatahkan.

Negara boleh cekak anggaran, pikirnya, tapi jangan sampai kekurangan ide. Di ruang sidang internasional, asap kretek di jarinya bukan sekadar gaya hidup ia seperti efek kabut teatrikal yang mengiringi lahirnya argumen-argumen yang menohok.

A.R. Baswedan: Kurir Kedaulatan dan Sepasang Kaus Kaki yang Deg-degan

Tapi diplomasi tidak selalu berwujud debat elegan. Kadang ia berubah menjadi misi penyelundupan berbalut doa.

Masuklah nama A.R. Baswedan.

Tahun 1947, Mesir siap memberikan pengakuan de jure kepada Indonesia pengakuan resmi pertama yang bikin Belanda panas dingin. Masalahnya, dokumen itu harus sampai ke Yogyakarta. Dan bandara saat itu? Dikelilingi intel, diperiksa ketat, hampir seperti level terakhir game stealth.

Baswedan paham: membawa dokumen kenegaraan di tas sama saja mengundang masalah. Maka ia memilih jalur yang… kreatif.

Dokumen pengakuan itu dilipat kecil-kecil.

Lalu diselipkan ke dalam… kaus kaki.

Momen melewati imigrasi di Singapura mungkin adalah detik terpanjang dalam hidupnya. Satu inspeksi tambahan, sedikit rasa curiga ke arah sepatu dan sejarah bisa berubah arah.

Tapi keberanian dan ketenangannya menang. Kertas yang sedikit lecek dan beraroma keringat perjuangan itu akhirnya tiba di tangan Bung Karno.

Dan sejak saat itu, Indonesia bukan lagi “klaim sepihak”, tapi negara yang sah di mata dunia.

Terima kasih, kaus kaki.

Adam Malik: Si Kancil yang Menjaga Halaman Depan Tetangga

Estafet ini lalu jatuh ke tangan Adam Malik. Jika Agus Salim adalah orator elegan dan Baswedan sang kurir kedaulatan, maka Adam Malik adalah arsitek pagar halaman.

Dijuluki “Si Kancil” bukan karena nakal, tapi karena lihai.

Ia paham, berdiri tegak saja belum cukup. Indonesia butuh teman. Butuh tetangga yang tidak setiap malam bikin was-was.

Lewat langkah-langkahnya, ASEAN terbentuk. Asia Tenggara yang tadinya penuh rasa curiga pelan-pelan berubah menjadi kawasan yang belajar:

Daripada ribut, mending rapat.

Daripada perang, mending makan bersama sambil tanda tangan kesepakatan.

Diplomasi bukan lagi tameng, tapi jaringan pertemanan tingkat kawasan.

Hari Ini Kita Santai, Tapi Dulu… Ada yang Nyaris Disita di Bandara

Sekarang kita bisa bepergian pakai paspor hijau, kirim ekspor, ikut forum internasional, bahkan ribut di media sosial soal hal-hal remeh semuanya terasa biasa saja.

Padahal fondasinya dibangun dari:

- detak jantung A.R. Baswedan yang nyaris copot di ruang pemeriksaan,

- argumen tajam Agus Salim yang membungkam meremehan,

- dan kecerdikan Adam Malik menjaga negara tetap punya kawan.

Mereka membuktikan satu hal penting:

Republik ini tidak hanya berdiri karena bambu runcing, tapi juga karena otak encer, bibir yang lihai, dan keberanian menyembunyikan dokumen negara di kaus kaki.

Dan kadang, itulah bentuk heroisme paling sunyi tapi paling menentukan.

Editor : Ivan